ナース指導者が教えるバイタルサイン時に行うフィジカルアセスメントのコツとは

看護師の基本はバイタルサインですがそれと共にフィジカルアセスメントが必要となります。基本的ばバイタルサインとフィジカルアセスメントとは何かをお伝えしたいと思います。よろしければ参考にしてくださいね。

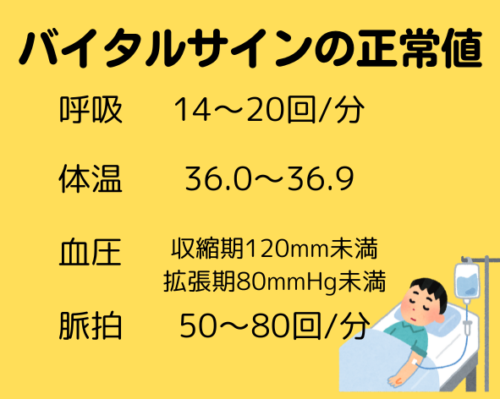

基本的なバイタルサインとは

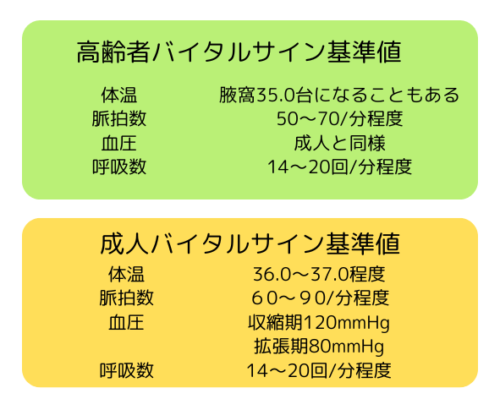

体温、脈拍数、血圧、呼吸数を測定することで患者の身体の生命活動の状態を把握する指標のことです。体温は腋窩温度や口腔温度など様々な場所で測定し、脈拍数は1分間に心臓が動く回数を測定します。手首の動脈で測定しますが、手首の橈骨動脈が微弱の場合は正中動脈や鼠径動脈で測定することもあります。血圧は収縮期血圧(心臓が収縮した時の血圧)と拡張期血圧(心臓が拡張した時の血圧)を測定します。呼吸数は1分間に呼吸する回数を測定します。バイタルサインの正常値は表をご覧ください。

バイタルサイン測定時に注意すること

バイタルサイン測定時は座位と臥床(寝たまま)で行う測定では数値に変動があります。座位の方が低値になりますので安静時に測定となると臥床で測定する方が数値が安定します。また体温に関しては室温や寝具の量などでの変動が見られます。脈拍測定時は橈骨で微弱の場合は正中動脈で測定する場合もあります。患者の状態が悪い時は考慮が必要です。脈拍測定する場合は手が冷たいと数値が変動することもあり、食後や運動後は数値が多くかる場合もあります。血圧は患者の手足が拘縮している場合や皮膚トラブルを起こしている場合は測定しづらく測定方法も考慮が必要です。手の拘縮がある場合は足で測定したり手首の電動血圧計を使用する場合もあります。聴診器を当てる際も皮膚トラブルに注意する必要があります。呼吸回数に関しては患者に意識をしてもらわないために脈拍測定後にそのまま1分間測定することが多く、高齢で状態が悪い患者には必須となります。これに意識レベルの状態も観察していきます。

意識レベルとは

意識レベルとは、患者の意識状態の程度を評価をする指標で主に脳の機能障害を評価するために行われます。意識レベルを客観的に評価するスケールとしてJCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)が用いられ、JCSは日本で主に使われ、GCSは国際的に使われています。これらのスケールは患者の意識状態を数値化し、重症度を評価する使用されます。JCSとGCSの表を下に載せていますので確認してくださいね。

-500x399.png)

フィジカルアセスメントとは

フィジカルアセスメントとは問診、視診、触診、打診、聴診などの身体検査を用いて患者の全身状態を評価し、適切なケアを判断する過程です。異常の早期発見、ケアの評価を行うためにはとても必要です。

問診

患者の症状や訴えを聞き病歴を把握します。病歴によってはペースメーカーを入れていたり手術で骨折後にボルトを入れていたりしてMRI検査できないと判断する場合もあり重要です。またアレルギーを確認しアルコール綿花や食事や薬剤の組み合わせも配慮することもあります。糖尿病がある方も内服や注射の使用状況も把握が必要で入院後に早期に対応する場合その情報が大切となります。

視診

目で患者の状態を把握しますが、眼色、皮膚色、浮腫、腹満も見てわかる部分は目で確認します。

触診

視診と触診は同時に行うことが多く、目て見ながら異常ではないかと判断される際に手で触り確認します。手で患者の身体を触り温度や状態を確認しています。

打診

手で叩き臓器の大きさや状態を判断します。看護師の打診は腹部を視診、聴診した後に打診して空気や腹水、便が貯留しているかどうか判断するために行うことが多いです。

聴診

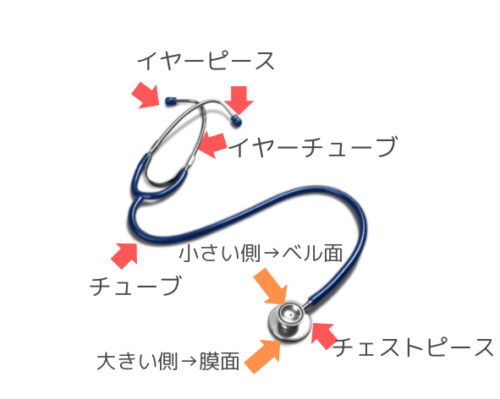

聴診器で身体の音を確認します。胸部の肺副雑音、腹部の腸蠕動音、心雑音を確認するために行うことが多いです。

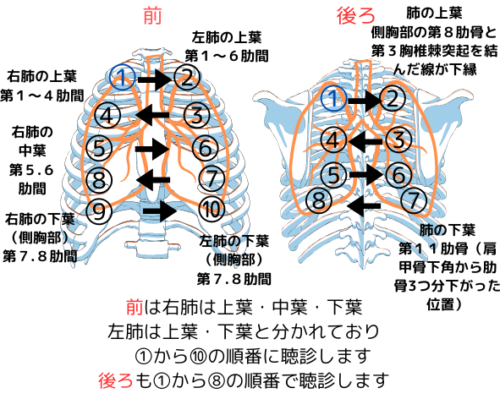

肺の聴診方法

聴診器を使用し胸部の前は①から⑩まで後ろは①から⑧の順番で聴診します。

フィジカルアセスメントでの注意点

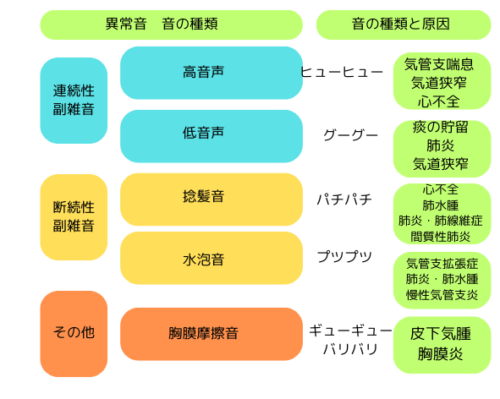

患者の身体に触れる場合は衛生面に注意する。プライバシーの保護にも配慮しカーテンを必ずして行いましょう。医師が主体で診察されますが看護師が胸部を聴診し肺副雑音の状態で吸引する場合もあり、状態把握のためには必要な技術と思われます。きちんとした知識を習得し実践しましょう。聴診も正常と異常があります。それを理解しましょう。

正常音と異常音

正常音と異常音は知っておかないといけません。

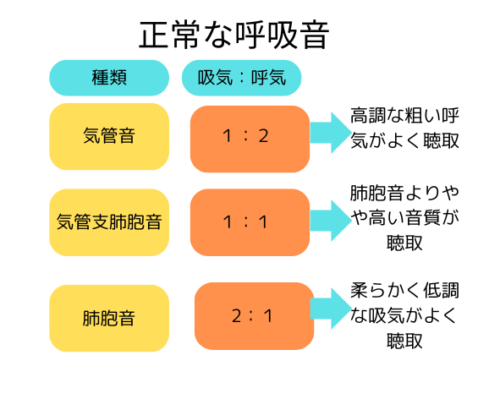

呼吸音(正常と異常)

心音

弁が閉じた時に血流がぶつかることによって起こる音や弁の閉鎖する音。I 音からⅣ音まであり、Ⅲ音はⅡ音の後に聞かれる低音、中年以降で聞かれたら心不全などの異常を疑う。Ⅳ音はⅢ音の後に聴かれる、Ⅲ音よりも低い音で通常は聴かれない。心筋肥大、虚血、うっ血性心不全で聴かれる。心雑音は血管雑音のように「ザー」というような音が聴かれます。

-500x399.png)

心雑音の種類

収縮期雑音:Ⅰ音からⅡ音の間に聴かれ、駆出性雑音と逆流性雑音に分類される。

- 駆出性雑音は大動脈狭窄症、肺動脈弁狭窄症、心房中隔欠損症、肥大型心筋症などが原因疾患とされる。

- 逆流性雑音は僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症、心室中隔欠損症が原因疾患とされる。

拡張期雑音:Ⅱ音からⅠ音の間に聴かれ、房室弁雑音と逆流性雑音に分類される。

- 房室弁雑音は僧帽弁狭窄症(拡張期ランブル)、三尖弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症などが原因疾患とされる。

- 逆流性雑音は大動脈弁閉鎖不全症と肺動脈弁閉鎖不全症などが原因疾患とされる。

参考サイト:看護roo

腸蠕動音

腸蠕動音の正常な状態は5〜15秒ごとに「グルグル」「ゴロゴロ」といった柔らかい音が聞こえる状態です。これは消化管内で内容物やガスが移動する際に発生する音であり、聴診によって腸管の状態を知ることができます。腸蠕動音の減少は1分間音が聞こえない状態、消失は5分間聞こえない状態、1分間に35回以上音が聞こえれば亢進しているとみなします。ガスが多いと「ぼこぼこ」となることがあります。腸蠕動音が消失すると機能的イレウスや腹膜炎の可能性があり、増強する場合は亢進している状態で下痢や機械的イレウスの場合があります。微弱の場合は便秘の可能性があります。

最後に

今回は基本的なバイタルサインとフィジカルアセスメントについて書きました。問診きちんと病歴を確認する必要性など注意して行うことが大切です。診察については医師が全面的にしますが視診、触診、聴診は看護師も行うことが多く、正常と異常は知っておく必要があります。よろしければ参考にしてくださいね。