ナース指導者が教える 看護師が知っておきたい疼痛コントロールとは

疼痛コントロールとは人が感じる痛みを最小限に抑え、日常生活を快適に過ごせるようにするためのケアのことです。私も看護師の経験年数を増やし患者と関わることで疼痛のコントロールについて学んできました。今回は疼痛コントロールを行うために看護師は何をしたらいいのかを伝えたいと思います。よろしければ参考にしてください。

疼痛とは

疼痛とは疾患に伴う痛みのことで個人差があります。けがや病気、手術などによって身体に損傷や刺激が加わりその情報が神経を通じて脳に伝わることで痛みを認識します。

疼痛のメカニズム

- 刺激の感知:身体に刺激が伝わると、痛みを感じる受容体が刺激され、その情報が神経を通じて脊髄へ送られます。

- 神経への伝達:脊髄ではその情報が脳へ伝達されるためにさらに処理されます。

- 脳への伝達:脳では痛みに関する情報が処理され、痛みを認識します。

疼痛の種類

- 急性疼痛:けがや手術など突発的な刺激によって生じる痛み

- 慢性疼痛:3ヶ月以上続く痛み

- 神経障害性疼痛:神経自体が傷ついたり、機能が異常になったりすることによって生じる痛み

- 癌性疼痛:がんによって引き起こされる痛み

- 各種疾患や症状に伴う痛み

疼痛管理

疼痛管理とは痛みを緩和し、患者さんの生活の質を向上させるための医療行為です。医療行為には薬物療法、神経ブロック療法、理学療法、心理療法など多くの方法があります。目標としては痛みを軽減させる、睡眠を妨げない、日中の安静時に痛みがなく過ごせる。体動時の痛みを軽減させることが挙げられます。

疼痛コントロールとは

痛みの種類に合わせて疼痛の緩和に取り組むことです。単に疼痛を緩和するケアではなく疼痛が出現するとバイタルサインの値(呼吸・血圧・脈拍)の上昇が出ることも多く、症状も変化します。疼痛のコントロールを行うことでバイタルサイン値の安定、症状の安定、精神的にも安定も行うことができます。先ほどの疼痛目標もこれに通じており、痛みを軽減させる、睡眠を妨げない、安静時に痛みがなく過ごせることは全ての安定を指示することができます。疼痛をコントロールすることで身体的、精神的な安定を行うことができるということができます。

疼痛コントロールでの医療行為とは

主に患者の痛みを軽減または緩和することを目的とした医療処置やケア全般を指します。具体的には薬物療法(非オピオイド鎮痛薬、オピオイド鎮痛薬、補助薬など)、神経ブロック、物理的療法、精神療法など様々な方法を組み合わせて患者の状態や痛みの原因に合わせて疼痛コントロールを行います。

薬物療法

医師が痛みの種類や程度に合わせて鎮痛薬の種類や投与量を調整します。非オピオイド鎮痛薬(NSAIDs、アセトアミノフェン)が軽度の痛みに対して用いられ、オピオイド鎮痛薬(コデイン、トラマドール、モルヒネなど)が中等度から高度の痛みに対して用いられます。また補助薬(ステロイド、抗うつ薬、抗てんかん薬など)を併用することでより効果的な疼痛コントロールを目指します。

神経ブロック

特定の神経をブロックすることで痛みを感じるのを抑制します。局所麻酔や神経ブロック注射などがあります。

物理療法

温熱療法、冷却療法、電気刺激療法、マッサージなど痛みを和らげるために身体に直接刺激を与える療法を行います。

精神療法

心理的な要素が痛みに影響を与える場合、心理療法やリラックス療法など取り入れ、痛みを軽減する効果を期待します。

その他

医療用麻薬の使用や緩和ケア(終末期医療など)における疼痛コントロールなど、患者の状況に合わせて様々な医療行為が実施されます。医療用麻薬は正しく使用することで副作用や依存症のリスクを最小限に抑えながら痛みを効果的にコントロールできます。医師と連携し適切な使用法を守ることが重要です。疼痛コントロールは患者の状態や痛みの原因を詳細に把握し適切な治療法を選択することが必要です。そのため専門医の診察を行うことが求められることも少なくなく、他職種連携も必要となります。患者の生活の質を向上させるために適切な相談と治療を受けることで痛みをコントロールして快適な生活を送ることができます。

参考サイト:東京女子医科大学病院・化学療法・緩和ケア科

疼痛コントロールでの看護師の役割

疼痛コントロールにおける看護師の役割は痛みの評価、アセスメント、患者への説明、鎮痛薬の管理、患者の生活の質を理解しサポートを行うことです。そのためには具体的な痛みの原因や痛みの種類、程度、影響を評価してケアを実践することが必要となります。

疼痛評価・アセンスメント

- 患者の痛みを知るための痛みの部位、強さ、性質、持続時間、影響を評価します。

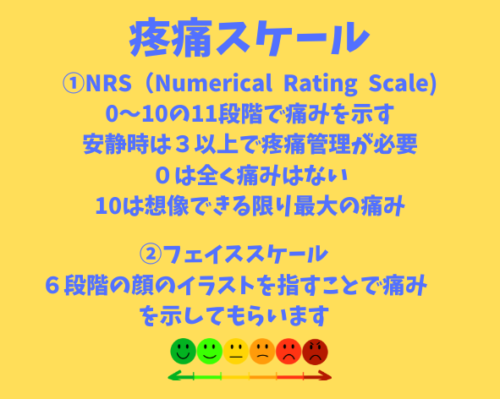

- 患者さんの訴えや観察、疼痛スケールを活用して主観的な痛みと客観的な部分を総合的に評価します。

疼痛スケールは痛みを訴えることのできる方は①NRS、話せず表情で痛みの判断をするときは②FPS(フェイススケール)を使用しています。また③としてCPOT(Critical-Care Pain Observation Tool)もあり、客観的に自己申告のできない場合に使用されます。

バイタルサインやその他症状の変化

バイタルサインの変化の観察は疼痛評価と同様に必要です。術後の合併症がある場合は明らかにバイタルサイン変化とともに腹部症状として疼痛がある場合も縫合不全により腹膜炎も考えられます。ドレーンを使用している場合は排液の異常と量、創部の出血状態も疼痛も同時に観察が必要となります。バイタルサインの呼吸状態に変化がある場合術後合併症として肺塞栓や心筋梗塞の危険性もあります。

鎮痛剤を理解し使用する

- NSAIDs(非ステロイド性消炎鎮痛薬)ロキソプロフェン(ロキソニン)やジクロフェナク(ボルタレン)、フルルビプロフェン(ロピオン)があります。NSAIDsを使用しても十分な効果が得られない場合には他の薬剤を選択します。副作用も考慮して使用します。副作用としては腎障害、胃腸障害、低血圧、喘息です。喘息の人には使用を控えています。

- アセトアミノフェン:カロナールやアセリオなどに代表される薬剤で一般用医薬品にも多く使用されています。解熱作用はありますが抗炎症作用はほとんどなくNSAIDsに比べると腎障害や胃腸障害などのリスクは少ないです。アセリオは15分で投与とされています。投与時間が早くても遅くても十分な効果が得られないいとされています。

- オピオイド:麻薬性鎮痛薬(モルヒネ、フェンタニルなど)や麻薬拮抗性鎮痛薬(レペタン、ソゼゴンなど)フェンタニルに代表される麻薬性鎮痛薬は術後に硬膜外鎮痛法で用いられることがあります。麻薬性拮抗性鎮痛薬は麻薬性鎮痛薬と似た機序で作用しますが麻薬性鎮痛薬と一緒に使用すると麻薬の作用が減弱してしまうため同時に使用することは控えています。副作用として呼吸抑制や悪心・嘔吐、尿閉、徐脈があり、これらの症状が見られると使用は控えています。

参考サイト:看護roo

鎮痛剤使用の注意点

- 薬剤の作用と副作用ときちんと理解し使用します。

- 薬効で疼痛の評価を行いアセスメントして記録に残します。

- 医師にも評価してもらい薬剤の拮抗の程度を評価します。

- オピオイドは持続的注射の投与で疼痛に伴い一時的に患者自身や看護師が鎮痛剤を早送りにするPCAと言われる鎮痛剤を投与できる方法があります。それを使用する際は管理も必要となります。患者自身が行う場合もきちんとした説明が必要となります。

最後に

今回は疼痛コントロールについてお伝えしました。まずは患者の痛みを観察し、知る。その後アセスメントし治療となります。治療するためには医師への報告をきちんと行い、適切な疼痛コントロールを行うことが必要です。疼痛に対する理解も看護師に求められます。患者の生活の質を維持するために多くの配慮が看護師に求められています。患者との丁寧な会話や傾聴をすることで精神的な苦痛も緩和できます。これらのことを理解して看護を行っていきたいと思います。よろしければ参考にしてくださいね。