ナース指導者が教える 実習で知っておきたい地域包括ケア病棟での他職種連携とは

今は超高齢者社会であり、長期入院ではなく早期治療、早期退院し地域で高齢者を治療し援助を行うことが求められています。病棟実習を行う上で知っておきたい地域包括ケア病棟の仕組みと他職種連携の流れをお伝えしたいと思います。

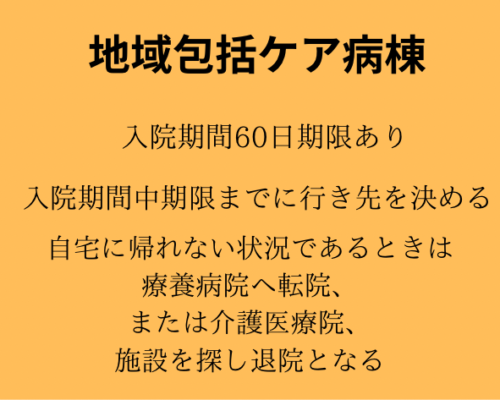

地域包括ケア病棟とは

一般病棟に入院し療養病棟で何年も過ごされる方もいらっしゃいますが、超高齢者社会の中、全ての患者が療養病棟で過ごすことはできず、早期治療、早期退院し在宅や施設、地域で高齢者を見ていくことが重要視されています。医療スタッフも限りがあり、その中で高齢者を見ていくには地域で協力して高齢者の生活を支えようとしていくことが今の時代には適しているように思います。病院の役割として地域包括ケアシステムを理解し、対応するいくことが重要です。地域包括ケアという役割を持つ病棟が増えています。地域包括ケア病棟とは入院期限60日で退院、早期治療、早期退院をすることで機能する病棟です。

地域包括ケア病棟の入院から退院までの流れ

入院は一般入院と同様、入院時のオリエンテーションで60日期限を家族に説明

入院当日に家族に病状説明

入院後翌日に入院時カンファレンス(他職種で行う)

入院1週間後に家族へ病状説明

入院2週間後に中間カンファレンス(今後の方向性を確認)

入院4週間後に退院カンファレンス(方向性の再確認)

入院時のオリエンテーションで60日期限を家族に説明とは

入院時に問診と入院時オリエンテーションを行います。その際に入院期間は60日の期限があり、地域包括ケア病棟であることを説明します。入院時に独居からの生活設計目的に入院されている場合は、入院時からソーシャルワーカーと話し合いを行い、方向性と介護度の認定など話し合います。早期に介護度認定には時間がかかり1ヶ月かかることもその際に説明されます。患者本人だけではなく家族に動いてもらえるようにしっかり関わりを持つことが大切です。

入院当日に家族に病状説明

入院当日に主治医決定する場合は主治医より病状説明があります。今後の方向性と治療の内容、急変時の対応なども話し合います。その際は他職種が入る場合は今後の方向性が話し合われる場合もあります。

入院後翌日に入院時カンファレンス(他職種で行う)

入院時翌日に主治医と他職種で入院時カンファレンスを行います。そのカンファレンスでは入院の理由と今後の方向性を話し合い、退院の予定まで決めます。他職種が入ることでどのようにかかわっていくかも理解することができます。

入院1週間後に家族へ病状説明

入院1週間後に家族へ病状説明を行い、治療の経過を伝えます。治療が落ち着く場合はリハビリの経過も伝え、退院はいつ頃になるか目処をつけていきます。ソーシャルワーカーが入り、施設や介護認定の経過、家族がどのように動けばいいのかも伝えられます。

入院2週間後に中間カンファレンス(今後の方向性を確認)

入院2週間後に中間カンファレンスを行います。これは入院後2週間経ち治療の経過、今後の方向性を話し合い、リハビリもどこまでアップしていくのかが話し合われます。今後自宅から施設へ変わる人は施設への申し込みはどのようになっているかも経過を知ることができます。主治医や他職種の意識を高めるためのカンファレンスとなります。

入院4週間後に退院カンファレンス(方向性の再確認)

入院後4週間が経ちリハビリもゴールとなっている人は主治医より退院調整の依頼があります。退院カンファレンスも他職種の意識を高めることと、早期に退院を目指していくためには必要な内容です。また患者が改善していく上での問題点もこの中で話し合われ改善していきます。この時点で退院している患者もいます。

他職種連携の役割

他職種とは医師・看護師・リハビリ・薬剤師・栄養士・ソーシャルワーカーその他の職種ですが、地域包括ケア病棟に関わるのは上記のスタッフです。退院前のカンファレンスでは退院後の施設スタッフやケアマネージャー、訪問看護スタッフも参加します。

- 医師:患者の治療、退院後の方向性を入院時に決定し入院時に方向性を決める

- 看護師:患者の治療補助、観察、入退院がスムーズに行えるように家族への説明、医師の説明補助

- リハビリ:医師のリハビリ依頼によりリハビリ介入、疾患や退院後の生活を考えてリハビリ計画を立てる。退院後自宅に退院される際は家屋調査も立ち会い、アドバイスを行う。リハビリにより嚥下訓練、食事形態検討

- 薬剤師:入院時に内服確認、医師への内服調整依頼、退院時の他院への情報提供、内服指導

- 栄養士:入院時の食事形態の検討、食事アレルギーの対応、食事摂取状況に合わせた食事の形態やカロリーアップ検討、リハビリの嚥下訓練後の食事検討

- ソーシャルワーカー:入院時家族との面談、困っていることの相談、介護認定の対応、退院後の生活設計のアドバイス、在宅支援のスタッフとの架け橋

最後に

今回は実習も学習する地域包括ケア病棟での他職種連携の方法、仕組みをお伝えしました。在宅復帰支援を行うために他職種で連携することですが、スタッフそれぞれが意識を持つことで地域包括ケアシステムは活動することができると思います。病棟では受け持ち看護師が退院支援を行うために積極的に家族に関わることを行っています。実習で他職種連携について実際にかかわって学ぶとわかりやすいと思います。よろしければ参考にして下さい。見ていただきありがとうございました。