ナース指導者が教える 新人看護師に必要な報告連絡相談と優先順位を立てるコツとは

私はナース指導者をしていますが一番に伝えていることは報告・連絡・相談の必要性と優先順位を立てることです。新人看護師は人見知りでもあり報告連絡相談は重要と感じていてもスルーしてしまったり、遠慮して言えなかったりしてしまいます。また仕事量が多く、重要度の仕事内容によって優先順位をつける事が必要ですがなかなかなれず行えない現状があります。今回はこれらを行えるコツをお伝えしたいと思います。よろしければ参考にしてください。

報告連絡相談とは

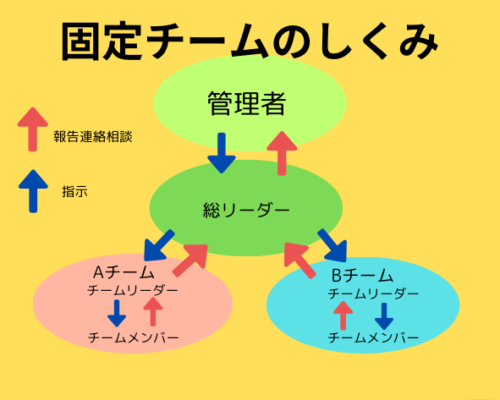

看護師業務は看護師国家試験を合格したものが看護師として働く場ですが、最初から1人で全てできるのではなく1から研修を行い少しずつできることを増やしていき自立を目指しスキルを上げていきます。これは指導者をしている私も今でも継続して行っていることで医療や看護が変わる中で一生努力が必要な環境にいます。働く環境では多くの看護師がいますが経験値はさまざまで総リーダーとチームリーダー、チームメンバーがいます。病棟は固定チーム制でそれぞれの役割をこなし、その状況をチームメンバーからチームリーダーへチームリーダーから総リーダーへ総リーダーから医師、管理者へと報告連絡相談を行い、指示をもらう仕組みがあります。

固定チームに分かれていることで患者さんへのケア後、状態が変化した際に報告連絡相談が行いやすくスムーズに指示をもらいやすいということと、医師からの指示後に処置を行いやすいという利点もあります。またメンバーが新人や経験年数が少ない場合にベテランがチームリーダーや総リーダーにいることで問題やトラブルも解決しやすいという現状もあります。これらの関わりの全ての中で報告・連絡・相談は欠かせないと言えます。報告・連絡・相談がないと異常やトラブルの発見が遅くなり患者さんの命に関わることなど発見が遅くなる事があるからです。看護師は命を助ける仕事なためこれを避けるためにも報告・連絡・相談が必要と言えます。

私の経験から報告連絡相談をしてよかったと感じた時

私は20年以上看護師をしていますが今までの臨床経験の中で早めに報告連絡相談をしていてよかったと感じた時の例を挙げたいと思います。

事例1

高齢の受け持ち患者さんの顔色が悪く元気がなかったがバイタルサイン測定しても変化はなかった。しかしチームリーダーへ報告していた。その後急変の可能性を考え何度か訪室、ご家族が面会にこられた際に伝えておいた。夜間発熱し、医師への伝達も早期に行え、採血、検査もスムーズに行い、抗菌剤や点滴治療も早期に行う事ができた。

事例2

病棟で新人看護師が針刺事故を行った。患者さんに採血後、自己の指に針を刺してしまい患者さんには感染症はなかったがチームリーダーや指導者、管理者、医師へ報告した。針刺事故後の対応方法は新人は知らず、管理者や総リーダーによりマニュアルに基づいて対応はスムーズに行われ、早期診察も行い、新人看護師のショックはあったが問題はなく対応ができた。

結果思うこと

トラブルが起きた時の報告・連絡・相談は言わなければ問題にならないと考えがちですが、もし後で発覚した際に大きな問題になること、特に命に関わることなどや患者さんに迷惑をかけてしまうことは早期に報告・連絡・相談が必要です。新人看護師であればあるほど報告は必要ですし、自己判断は怖い思います。自分では判断つかないことはまず相談してみんなで解決することで自分の看護師としても守られることを学んでほしいと思います。経験年数が増えると自己で判断することも多くなります。スタッフに指示を出すこともありますが患者さんの命に関わることの判断は医師や管理者へ報告し判断を委ねます。自分で判断できないことは自分の責任だけにせず、みんなで解決するようにしていきましょう。

優先順位を立てるコツ

看護師を行う上で優先順位を立てることはとても重要です。「優先順位とは何か」と思いますでしょうが、本当に看護業務は多く、1人で何人受け持ちがいて、行う事が多いです。新人看護師はまず1人の受け持ちをきちんと観察することが重要となりますが、1人の患者を受け持っても情報収集をしてバイタルサイン測定をして処置、ケア、異常時は検査、点滴、内服、食事の管理などを行い、することは多い現状があります。時間ごとの処置や点滴、内服、検査などはスケジュールを立てて行わないとできません。患者スケジュールを立てて業務を行うことに新人から指導していきます。スケジュールのうち同じ時間に2つする事があった場合にどちらを優先するのかを考えるのが優先順位です。いくつか例を立てて考えてみたいと思います。

事例1

新人看護師は1人の患者さんを受け持ちます。バイタルサイン測定をして発熱がありました。ADL(日常生活動作)は全介助で便臭がしており明らかに交換必要です。リハビリスタッフが来ておりリハビリ本日介入開始予定となっています。

優先順位を考えます

まず発熱があることで他の観察点を指導者へ伝え、チームリーダーや総リーダー、医師へ報告連絡相談を行います。これらはきちんと病状から観察できないといけません。この状況をリハビリへも伝え、本日のリハビリは中止を依頼します。オムツ交換は1人ではできないため指導者へ相談し一緒に行います。発熱後の医師の指示があり、採血や検査指示が出る際は検査を先に行う場合もあります。まずは命に関わること病状に関わることを優先に行います。これは1人の患者の設定ですが2人受け持ちがいる際は特に病状に合わせて対応していきます。また時間処置がある際にはそちらが優先、時間設定の点滴や注射、内服を優先します。最初は指導者がつくのでわからない時は相談して決めるといいかと思います。また家族対応が重なっている場合は患者優先後2番目にご家族優先にする場合もあります、急な変更もあるためその都度優先度が変わる場合もあります。

事例2

今日は2名患者を受け持ちます。1人は胃ろう患者で昼12時に注入がある。2人目は食事介助で食事前に血糖測定とインスリンの指示があります。食事配膳時間は12時です。

優先順位を考えます

昼の胃ろうは準備を11:30くらいに準備をして12時直前に胃ろう注入開始、2人目の血糖測定は11:30頃に行うため測定し、12時頃食事配膳後に食事介助を行います。食事介助の合間に胃ろう注入中の観察を行います。昼食時に内服があり、内服介助も行います。

優先順位を立てるコツ

- 命に関わることを優先

- 転倒・転落・離院などのトラブルも優先

- 時間ごとの処置、内服、点滴も優先

- 時間設定の病状説明、ご家族対応も優先

- 時間ごとの入院や退院対応も優先

- 自分のトラブルは早めに相談

これらのことを受け持ち患者数と状況によって優先順位を立てて行動します。新人頃はこれらの優先順位がわからないため日々の業務や研修で理解し業務を行っていきます。次第に理解できできることも増えていきますので安心してくださいね。また指導者が必ずいますのでなんでも相談してください。見ていただき参考にしていただけると嬉しいです。