ナース指導者が不穏患者という状況はどういうことか 不穏の精神的原因の一つ認知症の基本を教えます

看護師業界では日常的に不穏患者の対応をして大変だというふうに発言している方もいます。これは看護師だけではなく介護をされている一般家庭でも起こりうることですが、なぜこのようなことが起きているのかを疾患的、年齢的な視点からお伝えできたら理解しやすいのではないかと思いブログにしました。よろしければ参考にして業務で活かしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

不穏患者とは

いわゆる介護やケアをする中で落ち着きがなく、興奮している状態、または周囲を警戒し知恵る状態を言われています。医療現場では不穏患者に対しては原因を特定して安全な環境を提供しながら状況を落ち着かせる対応が必要です。不安や焦燥感が起きると興奮状態になり暴れたり叫んだりする方もいます。その際は医療的な対応をして落ち着きを戻せるように対応するようにしています。

不穏を引き起こす原因

身体的には痛みや不眠、感染症、薬の副作用などがあり、精神的な原因としては認知症、せん妄、うつ病、統合失調症などがあります。環境的な原因としては入院による環境の変化、過度な刺激など、そのほかにはアルコールや薬物の摂取、離脱症状もあげられます。

不穏患者の対応

まずは原因を特定し、安全を確保することを考えます。原因を特定するというのは高齢に伴う認知症があるのか、内服の副作用としてせん妄状態になっているのか、うつ病などの精神疾患を持っているのか、もしくは精神科であればアルコール依存症に伴う離脱症状など元々の原疾患と既往歴を見て判断することも多いと思われます。内服で何を飲んでいるかも本人の状況を知るにはとても重要な情報源となります。すべての状況を見て判断し、医師の診断も行った後に対応することが多いと思います。

安全の確保

安全の確保というのはまず病院には刃物は禁止、ハサミなども状況によりますが一般的に禁止、髭剃りも電気カミソリであり、疾患や状況によっては自らや周りを傷つけることも考慮して対応しています。また患者さんに関してはベッドからの転倒、転落予防として柵を使用していますが、一般的には2本、安全対策がそれ以上に必要になると3本以上が必要となり、安全のためにベッドを壁付けにしたり、超低床の低くできるベッドを使用し床との段差をなくしたり、ベッドの横に転落予防の緩衝マットを準備したりと様々な方法があります。柵を3本以上したりベッドを壁づけにすることは病棟では安全対策の対応をしているということで評価をしている病院もあると思います。またナースコールが押せない状況にあり転倒、転落などの危険防止に関してはセンサーマット、サイドコール、タッチセンサー、センサーベッドと言われる、触るとナースコールが鳴る物で対応している病院も多くあります。ベッドから立ち上がるとセンサーが鳴る(センサーマット)、端座位になるとセンサーが鳴る、(サイドコール、タッチセンサー)、センサーベッドはどちらでも対応できるものです。(ベッドで調センサーを調節します)またベッド周囲に危険物がないかも確認しています。ベッド下の床にものが置いていないかも確認事項になります。

コミュニケーションについて

コミュニケーションとり方も落ち着いた声で話し、ゆっくりと声かけします。コーチング様で患者からの話を聞くことも必要です。興奮状態では会話はもちろんできないため、まずは安全を守りながら見守る、患者が落ち着いたら近くに行く、話せる状況か確認し、話せる状況になったら話を聞く、こちらの話を聞いてくれる様子であれば話す。コミュニケーションをとるまでにもまずは関わるスタッフを受け入れてもらえないと興奮状態は続具場合もあります。あまりにも対応が厳しい時は医療的には医師の介入のもと薬剤を使用する場合もありますが、最初はこのようにコミュニケーションをとっていくことが一般的です。

非薬物療法について

例えば、ご家族と電話して落ち着く場合もあったり、また会うことで余計に不穏が強くなる場合もあります。また好きな音楽、好きなテレビ、好きな新聞など、生活歴で好きだったこと、仕事は何をしていたなどの情報を得て、その話をするなど、本人が好きなことを行うことで落ち着く場合もあります。

医師の指示のもと薬物療法

薬物療法は最後に考える方法ですが、基本的に不眠、不穏が起こりやすい患者に関してはスタッフが少ない中での夜間対応などを考慮して不眠時、不穏時の薬剤は準備されています。入院時に医師に看護師が情報を伝えて、前もって指示を出してもらっています。それは内服の時もあれば注射の時もあります。

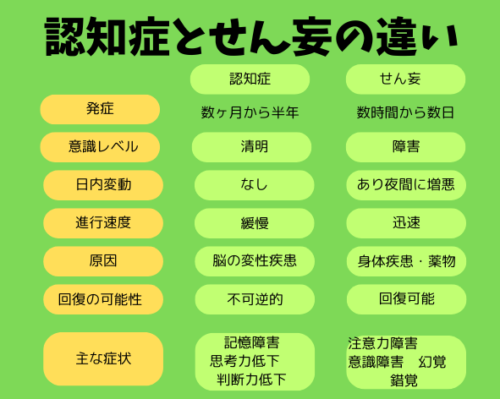

不穏とせん妄の違い

不穏は行動に着目した言葉であり、せん妄は意識状態に着目した言葉です。せん妄は意識障害を伴う状態であり、不穏を引き起こす要因と言われています。不穏は穏やかではなく、行動が落ち着かない、そわそわしている。せん妄は見当識障害、記憶障害がある状態である、二つが重なる場合もある。

参考文献:看護roo

認知症について

不穏状態になる疾患の中で多くは認知症を持っている患者が多いと思われます。認知症とは様々な原因で記憶や思考などの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすことを言います。認知症は主にアルツハイマー型、血管性、レビー小体型、前頭側頭型です。

アルツハイマー型認知症

特徴は記憶障害があり、短期記憶障害と言われています。言葉を思い出す困難さ、判断力や問題解決能力の低下、時間や場所の認識の喪失があげられます。原因としては脳内にアミロイドβタンパク質が蓄積し、神経細胞を破壊することで発症するとされています。物忘れから始まり、進行してから診断されることがあります、認知症は脳の病気や障害で引き起こされるもの記憶障害や認知機能低下、生活への支障を引き起こします。近い時期の記憶から徐々になくなっていき、進行すると徘徊、失禁、性格の変化などが現れ、日常生活での全般的なサポートが必要となります。

血管性認知症

脳の血管が詰まるなどの脳血管障害により記憶障害だけではなく、運動機能の低下、鬱症状など現れることがあります。原因は高血圧や糖尿病などの生活習慣病が原因となる場合が多いです。手足の痺れ、麻痺、排尿障害、言葉が出にくい、意欲低下、不眠、感情のコントロールができないなどの症状があります。リハビリや生活習慣の改善によって再発作を予防することが重要です。

レビー小体型認知症

レビー小体という神経細胞にできる特殊なタンパク質が脳に溜まり、神経細胞を破壊することで発症します。特殊なタンパク質が脳に溜まる原因はまだ解明されていません。手足の震え、身体のこわばり、歩行障害などのパーキンソン症状、幻視、幻聴、睡眠障害などが現れることがあります。また日によって症状の程度が変動することがあります。

前頭側頭型認知症

人格変化や行動異常など同じことを繰り返したり、不潔動作をしたり、自発性の低下などがあります。前頭葉や側頭葉の神経細胞が萎縮することで発症します。50〜60歳代に発症しやすく、多くは10年以上かけてゆっくり症状が進行していきます。

認知症の治療

症状を緩和する対症療法が中心で根本治療はまだ確立されていません。認知症の進行を緩やかにするために薬物療法を行なったり、非薬物療法としては回想法、音楽療法、絵画療法、運動療法などがあります。

一般的な認知症の症状

- 中核症状(認知機能障害):脳の気質的変化に伴う認知機能障害であり、記憶障害、見当識障害、失語、失行、失認、遂行機能障害、注意障害、理解・判断力の低下などがあります。

- 行動・心理症状(BPSD ):不安、焦燥、興奮、妄想、幻覚、行動異常、暴言、暴力などが含まれます

認知症の予防

生活習慣の改善(食事、運動、睡眠)や脳の刺激を維持することが重要とされています。

認知症患者の看護

高齢に伴う物忘れと認知症は違いがあり、認知症とせん妄にも違いがあると上記で説明しています。認知症患者への看護の方法とは患者の状況や特性に合わせた個別性の看護が必要となります。本人のペースを尊重し安心感を与える声かけや環境調整、言葉だけでなく表情や態度などの非言語的コミュニケーションも大切となります。夜間入眠を促すために日中はレクレーションを行なったり、本人が好きな活動をしたり日中は覚醒を促し日内リズムをつけることも必要です。自宅から施設や病院で過ごす場合は環境の変化で不眠、不穏となりやすい傾向にあり、「帰りたい」や家族の名前を叫んだりすることもあります。そんな時は説明して落ち着かないこともあるため、ご家族と電話で話したり面会していただく場合もあります。ご家族が来られることで安心して入眠することもよくあることです。これらは環境に伴う不安からくるものであるためきちんとして対応をすることが求められます。数日すると環境に慣れて安心する様子が見られることもあるので状況を理解することが必要となります。

最後に

今回は不穏患者と認知症についてお伝えしました。看護師は病院や施設、その他の場所で働いていますが、現在は超高齢化社会に伴い認知症患者がとてつもなく多く、これからも増加することが想像されます。夜間は限られた人数で看護を行なっており、対応も厳しくなる中でどのようにしたら親身な関わりができるかみんなの課題、まずは不穏を理解して関わることが大切と考えられます。私も同じ看護師、今回のブログを作る中できちんとした対応も心がけないといけないと感じました。よろしければ自分の患者への関わり方の参考にしてくださいね。見ていただきありがとうございました。