ナース指導者が病棟で高齢者に頻繁に起こる皮膚トラブルの症状と原因と対策を教えます

病棟では高齢者の入院が多く、皮膚が脆弱であるために発赤などの皮膚トラブルを起こしやすい。今回は実習でも役にたつ高齢者の皮膚トラブルの症状と原因と対策についてお知らせしたいと思います。まずは高齢者の皮膚の特徴を載せていますご覧ください。

高齢者の皮膚の特徴

高齢者の皮膚は加齢とともに水分や皮脂が減少しバリアの機能が低下して乾燥しやすくなります。また皮膚の弾力性が低下したり新陳代謝が低下したりするため傷ができやすく治りにくいという特徴があります。

- 角層の柔軟性が低下し硬く脆くなる

- 角層の水分量が減少し表面が乾燥する

- 表皮細胞の新陳代謝が低下するため角層が厚くなる

- 汗腺や血管の数も少なくなり暑さに対する皮膚の反応力が低下する

- メラノサイトの数も減る傾向があるため紫外線から体を守る力も低下する

高齢者の皮膚はスキントラブルを起こしやすく一度スキントラブルと生じると悪化しやすく治りにくいという特徴があります。高齢者が皮膚トラブルが起こしやすいため予防することが必要です。

高齢者の皮膚トラブルの症状と原因

- 皮膚が乾燥しており痒みがあり掻き傷がある

- 長期同じ体位になることで皮膚の圧迫により発赤がある

- 打撲の後に皮下出血、皮下血腫が起こる

- 乾燥した後皮膚をひっぱり剥離が起きる

- 骨突出部が圧迫され発赤が起きる

皮膚が乾燥しており痒みがあり掻き傷がある

高齢者は角層の水分量が減少し表面が乾燥していることが多く、痒みが見られることがあり無意識に掻くことで擦過傷が出現します。小さい傷も治りにくく、悪化し糜爛になることもあります。

長期同じ体位になることで皮膚の圧迫により発赤がある

高齢者は自立されている方もいますが疾患があり全介助になっている方は長時間同じ体位になっていることが多く消える発赤が出現し、除圧によって改善があればいいが、改善ないと消えない発赤に移行し、皮膚の変色が持続して床ずれ(褥瘡)に移行します。早期に気づき対応することが大切です。

打撲の後に皮下出血、皮下血腫が起こる

高齢者に下肢筋力低下しふらつきが見られ、尿意が出現時に転倒することがあります。そのとき打撲した際に皮下出血、皮下血腫が見られます。高齢者は皮膚の治癒能力が低下していることが多く、治りにくい様子も見られます。

乾燥した後皮膚をひっぱり剥離が起きる

乾燥した皮膚は柔軟性がなく引っ張ることで亀裂が起こりやすく、テープを貼ったりすることが多くありますが剥がす際に剥離が起きやすくなります。そのため保湿剤で皮膚の保護を行うことが大切です。シーツのしわや高齢者の手をスタッフが掴むことでも剥離は起きるため介助する際は丁寧に処置や介助を行うことが必要です。

骨突出部が圧迫され発赤が起きる

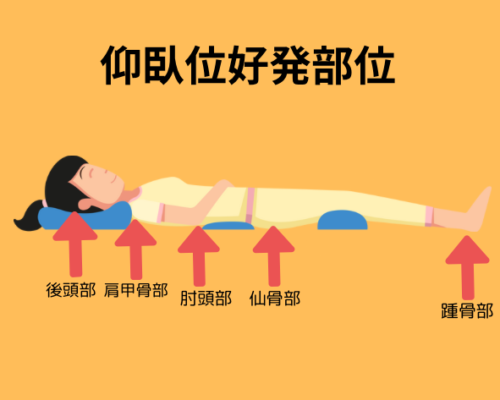

人間の骨突出部とは骨が皮膚から飛び出している部位をいいます。頭部、肘、背部、臀部(坐骨、腸骨、仙骨)、踵部がそう言われています。骨突出部は筋肉や脂肪などの軟部組織が少なく血流も乏しいため圧迫を受けやすく、褥瘡などの皮膚トラブルが発生しやすいです。

皮膚トラブルの対策

私の病棟では入院時にすべての患者さんに皮膚が脆弱か確認しています。ネームバンドもすべての患者に装着し患者のまちがえがないように対策していますが、ネームバンドも皮膚の接触で剥離をもたらす可能性もあります。皮膚トラブルを起こした際は装着できない場合もあります。

病棟で行っている対策

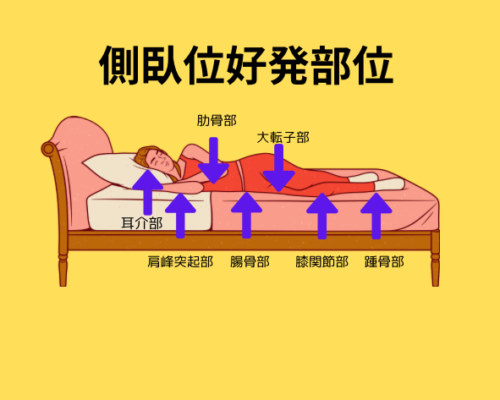

入院時アセスメントを行いエアマットを選択、ベッドに使用しているマットにも種類があり硬いものからエアで膨らませるマットもあります。また体位交換を自己でできない患者には枕を使用し介助で体位交換を行い、コツと骨突出部位を除圧します。床ずれ(褥瘡好発部位)を下に載せていますので参考にしてください。

褥瘡とは

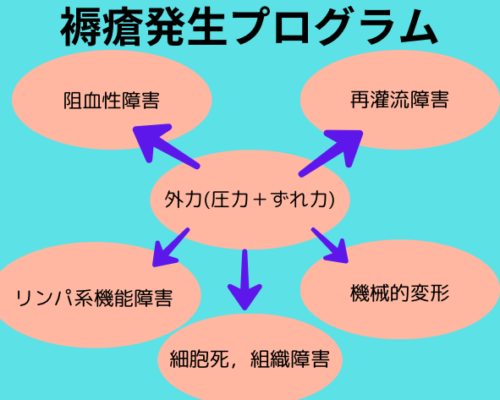

褥瘡とは寝たきりなどによって体重が長時間かかっている骨突出部位で血流が悪くなり皮膚が一時的な発赤から消えない発赤に移行し、ひどい時は皮膚の糜爛から皮膚の壊死がおき、皮膚科介入で処置を行わないといけない状態です。褥瘡看護では入院時に発生リスクを評価し、予防対策を行っています。

- 褥瘡の発生リスクとなる因子の評価

- 予防的なスキンケアの実施

- 患者さんのADL(日常生活動作)により体位交換の介入を行う

- エアマットなどベッドのマット検討

- オムツの当て方を配慮

- 栄養状態を検査データをもとに把握し評価(総蛋白・アルブミン)

最後に

高齢者の患者さんの皮膚のトラブルは入院時に必ず評価しています。入院時はどうだったかという情報は必ず必要でトラブルがあった際は早期に治療を行うことが褥瘡予防と言えます。医師とも共有しスタッフや他職種とも共有し早期に対応することが改善のコツであるとも言えます。どこを除圧すればいいということも骨突出部位を確認し観察して除圧していくことが褥瘡予防いうことになります。見ていただきありがとうございました。