ナース指導者が教える実習でも使用する聴診のコツ 呼吸音と心音について

実習でも使用する聴診器、血圧測定だけではありません。いつ、どのように、何のために使うのかを看護師や看護学生さんに向けて伝えたいと思います。よろしければ参考にしてください。

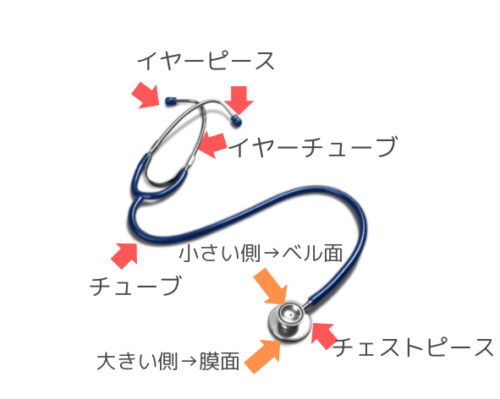

聴診器とは

聴診器は心臓や肺、血管、腹部などの音を聞き、病気の診断を行うために使います。また一般的に看護師では血圧測定時に脈の拍動部位に当てて血圧値を測定することに使い、看護実習でも初めて行う血圧測定で使い方を学びます。

聴診器でわかること

- 心臓の拍動や血流の流れ、弁の開閉の音や雑音をチェック

- 心臓のポンプ機能や弁膜の状態を判断できる

- 呼吸音や肺野の雑音、胸部摩擦音などを聴くことができる

- 呼吸時の空気の流れを聞いて肺の状態を診断できる

- 腸蠕動音や血管雑音を聞くことができる

聴診器で診断できる疾患

医師の診断で聴診器を使用し診察され、採血やレントゲンや胸部C Tも使用して診断されることがあります。

- 肺気腫・肺炎・気胸・肺塞栓症

- 心不全・弁膜症・心筋梗塞

- 間質性肺炎

- 気管支喘息

聴診の基本

聴診の目的は呼吸音の聴取と異常心音の聴取があり前胸部では心音のほかに呼吸音を聴き、背部では呼吸音を聴きます。

聴診器のベル面は低音が聴きやすい(Ⅲ音・Ⅳ音)、膜面(ダイヤフラム面)は高音が聴き取りやすい。(呼吸音Ⅰ・Ⅱ音、コロトコフ音)

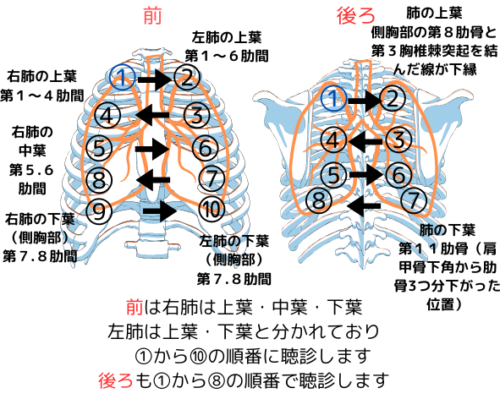

呼吸音の聴診

呼吸音の聴診は上から下に向かって左右対称に聴診します。

呼吸器系の聴診では高い音が多いため聴診器の膜面で聴取します。

参考サイト:看護roo

正常な呼吸音

呼吸音の聴診は聴診器を用いて肺の音を聴き、呼吸状態や気道の状態を把握します。正常と異常を知っておかないといけません。正常な呼吸音は気管呼吸音・気管支肺胞呼吸音・肺胞呼吸音の3種類です。呼吸音は高い音なのでチェストピースの膜型の方を使用する。呼吸音がどこで聴取されるか呼気と吸気のどちらで聴取されるか音の性状を注意深く聴取する。聴診器をしっかりとあて少し大きく息をさせて聴きます。

気管呼吸音

大きく粗い音で吸気よりも呼気の音の方が大きく、吸気と呼気の間に休止期があります。高調な音の成分が多いです。

気管支肺胞呼吸音

気管、気管支音、肺胞呼吸音の中間音であり、呼気より吸気の音が少し大きく長く聞こえます。休止期は不明瞭です。

肺胞呼吸音

吸気:呼気=1:2であり、吸気全体と呼気の始めに聴かれます。休止期はなく低調でやわらかい音です。

呼吸音の異常

- 呼吸音の減弱

- 呼吸音の消失

- 呼吸音の左右差

- 副雑音

- 肺胞呼吸音の気管支呼吸音化

呼吸音の減弱

気胸・胸水・肺水腫・腫瘍や異物、肥満、呼吸筋疾患、気道狭窄、慢性閉塞性肺疾患などによる換気量の減少

呼吸音の消失

気管支喘息の重篤な発作、異物などによる気道閉塞、気胸、無気肺、呼吸停止などの換気消失

呼吸音の左右差

片肺挿管、気胸、無気肺、胸水、腫瘍などにより片側の換気障害

副雑音

A連続性ラ音

- Rhoncus(鼾音)太い気管支の狭窄や痰貯留

- Wheeze(笛声音)細い気管支狭窄

B断続性ラ音

- fine crackle(捻髪音)間質性肺疾患や肺水腫、肺炎などで虚脱した細い気管支が吸気時に再開放することが起源といわれている

- coarse crackle(水泡音)痰の多い疾患や心不全・肺水腫で聞かれる。気管支壁に張った液体膜が気流により破裂することで発生するといわれている

肺胞呼吸音の気管支呼吸音化

大葉性肺炎・肺水腫・肺うっ血などの音の伝搬亢進

心音の聴診

心音とは心臓が鼓動をするときに心臓の弁が閉じることで発生する音です。心臓の収縮期と拡張期に聴取でき医学では心臓の聴診に用いられます。心音が収縮して血液が心室を満たすと房室弁(僧帽弁と三尖弁)が閉じそれに伴って心室が収縮し始めます。心音のⅠ音はこの時の音です。Ⅱ音は大動脈弁、肺動脈弁が閉じるときに聞こえる音です。不整脈が起きるとリズムに乱れが生じます。

心臓の正常な音

健康な心音は「ドックンドックン」と表現されます。これは心臓弁が正常に動作している時の音で「ドッ」は僧帽弁が閉じる音、「クン」は大動脈弁が閉じる音を表します。Ⅰ音(房室弁の閉鎖音)『ド」と聞こえます。Ⅱ音(大動脈弁(肺動脈弁)の閉鎖音『クン」と聞こえます。

心音の異常音

Ⅰ音Ⅱ音以外に「別の短い音」が聞こえる場合、過剰心音と言われるものと心臓の鼓動と調和せず音律を乱している心雑音などがある。

過剰心音

僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症、心室中隔欠損症、心筋梗塞、虚血性心疾患、心筋症、心筋炎などで聴取され心不全の兆候として重要。

心臓の心雑音

弁の開閉困難や狭窄があると心音に加えて異常な音が発生します。これを心雑音と言います。心臓弁膜症や貧血、甲状腺の異常などで聞こえることがある。正常でも聞こえることがあるが、大きな音や急に聞こえるようになった雑音は病的なものがあり注意が必要です。診察や検査などで血流が速くなり雑音が現れる場合があります。

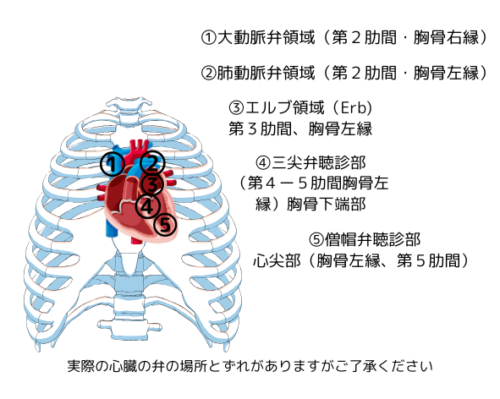

心音の聴診

心音の聴診は第Ⅰ音は心尖部、第Ⅱ音は両側第2肋間の高さの胸骨縁で最もよく聞き取ることができます。第Ⅰ音は鈍く低い音、第Ⅱ音は鋭く高い音が聞こえます。

参考サイト:看護roo

大動脈弁領域

大動脈弁の閉鎖音であるⅡ音が最も聞かれる。

肺動脈弁領域

肺動脈弁の閉鎖音であるⅡ音が聞かれる。

エルブ領域

大動脈弁狭窄症や僧帽弁逆流症などの弁膜症が発する心雑音が聴きやすい

三尖弁聴診部

三尖弁が閉じる時にⅠ音が聞こえる。右心室の機能不全や三尖弁疾患の場合に異常音が聴取される。

僧帽弁聴診部

僧帽弁の閉鎖音であるⅠ音が最も強く聞かれる。

参考サイト:花子のまとめノート

最後に

今回は聴診器を使用しての聴診のコツをお伝えしましたが、解剖と疾患を理解しないと正常と異常を判断できないことを知ることができました。私もまだまだ未熟でわからないことも多く、足りない情報もあると思いますが、少しでも実習や現場で活かしていただけると嬉しいです。見ていただきありがとうございました。