ナース指導者が教える ストーマ使用患者の基本的知識とケアのコツ

入院患者さんはストーマを造設されてることもあり、看護師はケアが必要となります。実習でも関わることが多く、基本的な知識とケアのコツをお知らせしたいと思います。

ストーマの基本的知識

ストーマとは人工肛門、人工膀胱と言われるものですが、手術によってお腹につくられた便や尿の排泄口です。

ストーマを増設する理由

腫瘍や病変が肛門やその近くにあり切除に伴い腸や膀胱を切除した場合、臓器を温存できない場合、また肛門の機能不全、腸の吻合後における縫合不全の予防、腸閉塞による腸の循環不全、大腸憩室炎や炎症性腸疾患による内瘻や外瘻の形成時に造設します。高齢者が多く、また癌の根治ではなく腸管の通過を維持するなどQOL(生活の質)の向上を目的とした造設も理由となることがあります。

ストーマ増設の原因となる疾患

- 大腸がん(S状結腸・直腸・肛門)、S状結腸、直腸が多い

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)→薬剤では効果のない重症治療例で外科的手術が行われる場合がある

- 家族性大腸腺腫症(多数の結腸ポリープが形成され、放置すると癌を生じる遺伝性疾患)

- 外傷

- 先天性欠損

- 消化管(胃・膵臓・肝臓など)の癌や子宮・卵巣の癌の腹膜や長官へ転移による腸管の通過障害(閉塞を解除するために造設)

ストーマの種類

ストーマとは手術により主に腹壁につくられた排泄口のことですが消化管の一部を便の排泄口として腹壁に造設している消化管ストーマ(人工肛門)と尿の排泄口として尿管を直接腹壁に出したり、切断した腸管を使って新たな尿路を造設して尿の排泄口を造設している尿路ストーマ(人工膀胱・ウロストミー)があります。

消化管ストーマ

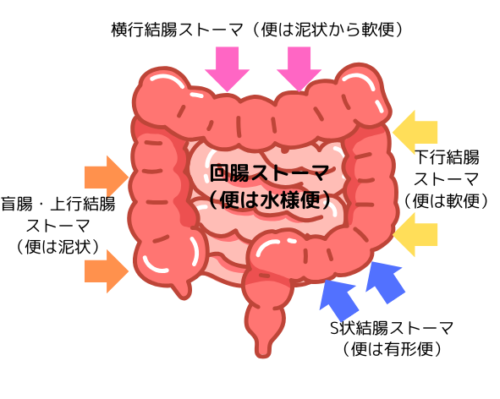

消化管ストーマはストーマとして使用される腸の部位によって回腸ストーマ(イレオストミー)・結腸ストーマ(コロストミー)に分けられます。コロストミーは結腸の部位によって上行結腸ストーマ、横行結腸ストーマ、S状結腸ストーマに分類されます。

ストーマの部位と便の性状

上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸と直腸にちかくなるほど便は固形化していき皮膚の刺激性も低下します。

永久的ストーマと一時的ストーマ

消化管ストーマ造設は永久的ストーマと一時的ストーマがあり、永久ストーマは腫瘍や病変が肛門、もしくはその近くにあり切除に伴い肛門を温存できない場合や肛門の機能不全がある場合などに造設されます。一時的ストーマは腸の吻合後における縫合不全の予防、腸閉塞による腸の循環不全、大腸憩室炎や炎症性腸疾患による内瘻、外瘻の形成、その他のハイリスク時などに造設されます。一時的ストーマでは数ヶ月後にストーマ閉鎖術を行い、肛門からの排泄に戻ります。現在では肛門機能をできる限り温存する手術が実施されるケースが増えています。

単孔式と双孔式

ストーマは開口部の数から単孔式と双孔式に分類されます。多くの場合永久的ストーマは単孔式、一時的ストーマは双孔式が選択されます。双孔式は口側から便が肛門側から粘液が排泄されます。双孔式にはループ式と分離式ストーマがありますが現在ではループ式ストーマが多くできる限り肛門側のストーマを小さくしてケアがしやすいように配慮されています。

参考サイト1:ナース専科

参考サイト2:ナース専科

ストーマケア

私の病院ではWOCナース、日本看護協会が認定する「皮膚・排泄ケア認定看護師」さんが皮膚のトラブルや排泄に関するケアの専門看護師であるのでその方に見てもらいながらケアを進めています。便は軟便や水様便は消化液の成分を含んでいるためアルカリ性で皮膚に長時間付着すると皮膚が荒れてスキントラブル原因になります。

ストーマケアの手順

- 剥離剤を使って口側から肛門側に向かって面板(装着部分)を剥離、無理に剥がそうとせず剥離剤を使用しながら皮膚を軽く抑えるように自然な力で剥離する。剥離剤には種類があり液体タイプ、スプレータイプを使用することがあります。

- たっぷりの泡を使い洗浄ストーマは粘液なのであまり一生懸命洗わず撫でるようにする。

- たっぷりの水で泡をしっかり落とす。ベッド上で行う際は工夫する。拭き取る際はこすらないようにする。

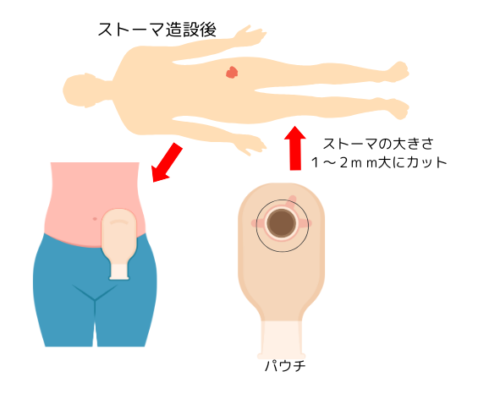

- ストーマの測定も行い把握しておく。

- ストーマに透明のフィルムをあてパウチの装着部分の大きさを確認、カットする。ストーマ自体の大きさではなく頚部の大きさでマーキングする。頸部とカットする部分の幅は1〜2m m程度が目安であり、狭すぎると頚部の狭窄に繋がり、広すぎると排泄物の付着によりスキントラブルにつながる。マーキングが終わったらマーキングに沿ってパウチの装着部分をカットする。

- 装着部分の剥離紙を剥がしカット部分は切り口がストーマに当たらないように皮膚に装着する。肛門側から口側に向けて貼付し皮膚保護剤は体温で馴染むため貼付が終わったらしばらく手で温め腹壁に装着部分が馴染むまで待つようにする。

ストーマのケアのコツ

- 便の性状を確認し頻回に排泄される場合は皮膚トラブルに注意する。

- 便もれもしやすいため定期的に便出しを介助で行う。

- 退院後は自宅退院の場合は自己管理となる場合もあり、便出しやケアの仕方の指導も必要となるためパンフレットを使用して説明し、病院でも実施していく。臭いもあるため考慮必要する。

- パウチは金額も様々、考慮して使用、貼付部分が剥がれないようにきちんとサイズを測定し装着する。

- 剥がす際は剥離剤を使用し丁寧に剥がす、スタッフ間でも実施方法を統一しておく。

- オムツや漏れ防止のオムツパットを使用する場合もあるためご家族へ使用方法を説明する。

- WOCナースも依頼しケア方法を統一しておく。

最後に

私の病棟でもストーマを造設している患者がおり、パウチから便を出したり、パウチ交換や皮膚のケアを行っています。造設部位により皮膚がただれ、発赤したり、出血したりとトラブルは起こりやすくWOCナースさんも参加していただきケアを統一して行っています。きちんとした知識がないと行うこともできないため基本的知識とケアを学習し現場で実施しています。よろしければ参考にしていただき看護の場で活かしていただけると嬉しいです。知識が足らない部分もあるとは思いますがこれからも学習を続けて取り組んでいきたいと思います。見ていただきありがとうございました。