ナース指導者が新人看護師に教える 発熱と低体温時の対応のコツとは

新人の看護師は学生の頃はバイタルサインの測定をきちんと行うことに一生懸命でバイタルサイン測定後の体温測定時に異常があった際にどうしていいかわからないこともあったと思います。4月から入職し新人看護師となるためバイタルサインの正常値、異常値を知り、異常時はどのように対応したらいいかを知ってもらいたいと思い対応のコツをお伝えしたいと思います。

バイタルサインとは

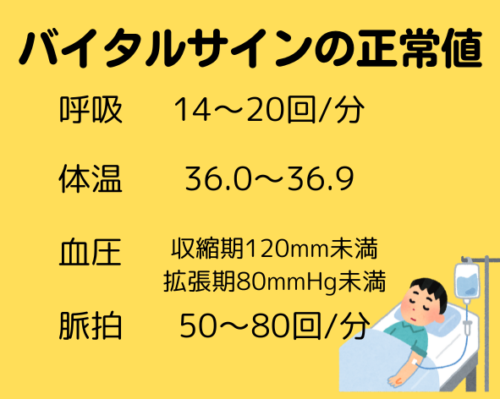

体温、脈拍、呼吸、血圧を測定し、体の状態を観察します。これの他に意識レベル、顔の色、手足の色など病態にって観察点は多くあります。基本的なバイタルサイン測定方法と正常値を理解して測定し、観察を行うことが大切です。バイタルサイン測定後は値や状態をアセスメントして症状に対する対応をすることが必要です。

発熱とは

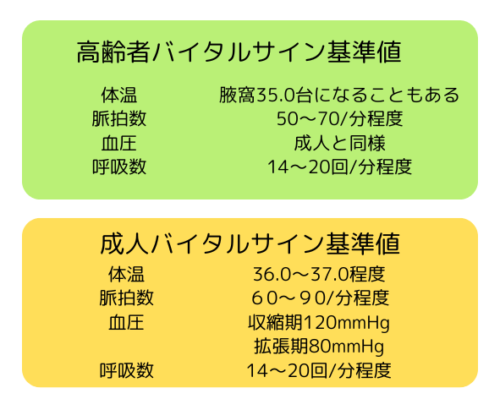

成人の体温の正常値は上記に示した通り、36.0〜37.0度ですがそれ以上になると微熱、発熱と判断されます。日本の感染症法では37.5以上を発熱、高熱は38.0度以上と定義されています。

参考サイト:厚生労働省・感染症法

発熱時の対応

発熱時の対応は自宅では市販の解熱剤で解熱をすることを試みますが、病院では発熱以外の悪寒が同時に起こる場合があり、まずは悪寒の対応をすることが大切です。悪寒とは最近やウイルスが体内に侵入した際に起こる免疫反応で発熱の初期に多く見られる症状です。体がゾクゾクとする不快な寒気が主な特徴で体の震えや歯がガチガチ鳴るといった他の症状が伴うことがあります。

悪寒時の対応

悪寒がある場合には体を休め安静にしてゆっくり休むことが大切です。悪寒の対処法としては厚着をして体温を逃さないようにする。温かい飲み物を飲む。部屋を暖めて電気毛布を使用し体を温めるなどがあります。まずは寒気が落ち着くまで暖かく過ごすことが必要です。そうすると熱が最高値まで上昇し悪寒は収まります。悪寒は単に寒さを感じるだけでなく体の異常状態に対するための免疫反応です。体の自己防衛に積極的に動いている状態であることを理解しましょう。

解熱剤を使うタイミング

解熱剤を使うタイミングとしては熱が上がりきった後が望ましいと言われています。悪寒や寒気がして熱が上がりそうな時は体が細菌やウイルスを退治するために熱を上げている最中なので体温を無理に下げるのは逆効果です。悪寒の間は寒気の予防で体温を温め、その後悪寒消失後に解熱剤を使用します。熱が上がりきると体が熱くなり悪寒は消失するためその際に解熱剤と氷枕などを使用して体を冷やします。そのようにすると次第に体調が整えられます。

低体温時の対応

低体温が起きる際の特徴をお伝えします。低体温とは一般的に身体表面の体温が36.0度以下、または深部体温が35.0度以下とされています。低体温の35.0〜32度は軽症、32.0〜28度は中等度、28.0度以下は重症と言われています。低体温の原因は代謝の低下、内分泌の疾患、長期間低温にさらされる、ストレスによる自律神経の乱れ、体重の減少、運動不足や加齢に伴う筋肉量の低下が挙げられ、症状としては身体の震え、動きの鈍化、皮膚の感覚の麻痺、錯乱、易刺激性、幻覚、昏睡があり、低体温の対処法は代謝を上げ、体温を上げて室温調節や保温を行う。食生活や運動、入浴の習慣で体温を上げることが重要です。

病院での発熱時と低体温時の対応方法を教えます

発熱時

発熱時は主治医の指示のもと解熱剤を使用しますが悪寒がある際は電気毛布や布団で保温を行い、悪寒が消失してから解熱剤を使用します。解熱剤を使用する際に体の熱がある場合は氷枕などでクーリングを行います。また主治医へ報告し原因がわからない熱の場合は採血やレントゲンの指示がありその後に抗菌剤の内服や点滴を使用してます。食事が摂取できない場合は脱水になり、解熱ができなくなることが予測されるため点滴を使用して水分補給を行います。

低体温時

低体温時はバイタルサイン測定を行い状態を観察します。重症度によって意識レベルの低下も起こりうるため、急変時の対応を行います。酸素療法、心電図モニター装着を行い全身状態を見ていきます。心電図にも変化があり、V F(心室細動)も起こりやすく状態確認を行います。患者さんの体温は深部体温で測定する(身体中心部分の体温・スワンガンツカテーテル挿入し測定する)場合もあります。腋窩温度が一般的ですが外部の環境に影響されやすいため正確な体温測定を行う際には適しません。膀胱温、直腸音が最も簡易的な場合とされる場合もあります。家庭で使える赤外線式鼓膜温度測定器での測定は誤差がある場合もあります。低体温の対処方法は電気毛布を使用し保温に努めたり、室温調節を行います。低体温であるため深部、体幹を中心に保温、輸液で加温を図る場合は輸液加温装置を使う場合もあります。体外から温める場合は低温やけどの危険性もあるため注意が必要です。復温しても血圧変動が見られたり、心電図上の不整脈も起こる場合があり注意必要です。

参考サイト:看護roo

最後に

今回は発熱時と低体温時の対応のコツをお伝えしました。高齢な患者や原疾患を持っている患者は急変する可能性もあり早期対応が必要です。病棟での対応方法があり、その際はどうするのかを知っておくことがとても必要です。バイタルサイン測定が基本であり、測定値以外の観察方法も知っておかないといけません。正常値、異常値を理解しアセスメントできるように学習を継続して行なっていきましょう。見ていただきありがとうございました。